Geschichte des Roggens: Wie frühe Landwirte die Pflanzen genetisch unflexibler machten

Im Laufe vieler Tausend Jahre hat der Mensch aus dem Roggen eine Kulturpflanze gemacht und dabei dessen genetische Flexibilität erheblich eingeschränkt. Wilder Roggen verfügt heute nicht nur über ein vielfältigeres Erbgut, sondern können dieses auch freier durchmischen als seine domestizierten Verwandten. Das zeigt ein Forschungsteam unter Leitung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in einer neuen Studie im Fachjournal "Molecular Biology and Evolution". Die Ergebnisse erklären auch, warum der Kulturroggen schlechter gegen Entwicklungen wie den Klimawandel gewappnet ist als wild lebende Arten.

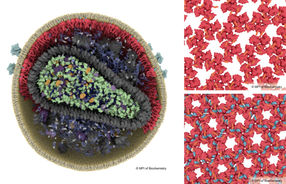

Domestizierter Roggen

Uni Halle / Steven Dreissig

Für die Arbeit untersuchte das Team verschiedene Eigenschaften und das Erbgut von 916 wilden und domestizierten Roggenpflanzen, die aus unterschiedlichen Regionen Europas und Asiens stammen. Von besonderem Interesse war dabei die sogenannte Rekombinationslandschaft des Roggens. Damit wird im Prinzip beschrieben, wie häufig das Erbgut bei der Zellteilung innerhalb einer Pflanze entlang eines Chromosoms durchmischt wird. "Der Prozess der Rekombination spielt bei der Evolution einer Art eine wichtige Rolle, weil so zum Beispiel zwei vorteilhafte Genvarianten miteinander kombiniert werden können", sagt Dr. Steven Dreissig von der MLU. Es könnten aber auch nützliche von unvorteilhaften Varianten getrennt werden. Je größer die Rekombinationslandschaften, desto flexibler können die Pflanzen ihr Erbgut durchmischen.

Für die frühen Landwirte war dieser Prozess jedoch von Nachteil: In der Landwirtschaft kommen vor allem einheitliche Sorten zum Einsatz, bei denen die Pflanzen alle über die gleichen Eigenschaften und das gleiche Erbgut verfügen. Beim Roggen komme, so Dreissig, erschwerend hinzu, dass die Pflanzen auf eine Fremdbefruchtung angewiesen sind - anders als Gerste oder Weizen können sie sich nicht selbst bestäuben. "Roggenpollen können bis zu einige Kilometer weit fliegen. So können Populationen, die eigentlich räumlich getrennt sind, trotzdem noch in Kontakt stehen und ihr Erbgut miteinander austauschen", sagt Dreissig.

Vor etwa 12.000 Jahren fingen die Menschen damit an, Getreide wie Gerste oder Weizen anzubauen. Die meisten heute etablierten Sorten haben ihren Ursprung in der Region des Fruchtbaren Halbmonds im Mittleren Osten. "Beim Roggen geht man eher davon aus, dass er sich zunächst als Unkraut in Richtung Europa verbreitete und dort erst wesentlich später domestiziert werden konnte, weil es keine störenden wilden Verwandten gab", sagt Dr. Martin Mascher vom IPK, der auch Mitglied des Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig ist.

Anhand der neuen Analysen ist es den Forschenden gelungen, die Verbreitung des Roggens und eine Art Verwandtschaftsnetzwerk von Asien bis nach Zentraleuropa zu rekonstruieren. Je größer die Distanz zwischen den einzelnen Standorten, desto größer sind zum Beispiel auch die Unterschiede in der Rekombinationslandschaft der Pflanzen: "Wir haben tatsächlich große Unterschiede zwischen domestiziertem und wildem Roggen gefunden, vor allem im Hinblick auf die nicht-rekombinierenden Bereiche. Im Kulturroggen ist der Rekombinationsbereich deutlich kleiner als bei unkrautartigen Pflanzen, wie sie heute zum Beispiel noch in der Türkei zu finden sind", sagt Dreissig. Für Kulturpflanzen ist das von Vorteil, weil Pflanzen mit gewünschten Eigenschaften, zum Beispiel festen Ähren und großen Körnern, so einheitlicher und auch kontrollierbarer werden. Wilder Roggen profitiert hingegen von der genetischen Flexibilität: Sie können so besser auf Störfaktoren, etwa auf ein sich veränderndes Klima, reagieren.

Das Team fand zudem einen Genbereich, der einen großen Einfluss auf die Flexibilität des Erbguts zu haben scheint. Dabei fanden sie auch ein Gen, das bereits aus Studien zur Hefe bekannt war und dort ebenfalls die Rekombinationslandschaften beeinflusst.

Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Lebensmittel- und Getränke-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Schwangere und Stillende sollten Fischarten mit hohen Gehalten an Methylquecksilber meiden - Warum Seelachs trotz geringerem Schadstoffgehalt die größte Belastung darstellt

Bel und Superbrewed Food gehen eine strategische Zusammenarbeit ein, um eine Reihe von Käseprodukten zu entwickeln, die Superbrewed Postbiotic Cultured Protein enthalten

Reis-Snacks in Australien enthalten mehr Arsen als die EU-Richtlinien zulassen

Burger King macht in Großbritannien Werbung für McDonalds

#WhatTheFanta geht mit drei neuen Geschmacksrichtungen und interaktiven Missionen in die dritte Runde - Fanta stellt drei geheimnisvolle limitierte #WhatTheFanta-Sorten vor