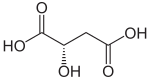

Die Äpfelsäure besitzt ein Stereozentrum, somit ist sie optisch aktiv und es existieren zwei Enantiomere: L-Äpfelsäure [Synonym: (S)-Äpfelsäure] und die spiegelbildlich aufgebaute D-Äpfelsäure [Synonym: (R)-Äpfelsäure]. Ein 1:1-Gemisch aus D- und L-Form wird als Racemat oder DL-Äpfelsäure bezeichnet.

| Isomere von Äpfelsäure | ||

| Name | L-(−)-Äpfelsäure | D-(+)-Äpfelsäure |

| Andere Namen | (S)-2-Hydroxybernsteinsäure | (R)-2-Hydroxybernsteinsäure |

| Strukturformel |  |

|

| CAS-Nummer | 97-67-6 | 636-61-3 |

| 6915-15-7 (unspez.) | ||

| EG-Nummer | 202-601-5 | 211-262-2 |

| 230-022-8 (unspez.) | ||

| ECHA-Infocard | 100.002.365 | 100.010.239 |

| 100.027.293 (unspez.) | ||

| PubChem | 222656 | 92824 |

| 525 (unspez.) | ||

| Wikidata | Q27104150 | Q27104149 |

| Q190143 (unspez.) | ||