Pilz befällt neue Getreideart dank evolutivem Trick

Seit wenigen Jahren kann Mehltau die Getreideart Triticale infizieren, die vorher gegen diese Pilzerkrankung resistent war. Wie konnte der Krankheitserreger auf eine andere Wirtspflanze übergreifen? Forschende der Universität Zürich konnten zeigen, dass der neue Erreger eine genetische Mischung aus bestehenden Mehltau-Formen ist.

Triticale ist eine künstliche Getreidesorte, die aus einer Kreuzung von Weizen und Roggen hervorging. Seit den 1960er Jahren wurde Triticale vielerorts als Futtergetreide angebaut und zeigte eine hohe Resistenz gegen Befall mit Mehltau. Dieser pilzliche Krankheitserreger verursacht im Getreideanbau grosse Einbussen: bei Weizen beispielsweise kann der Pilz die Ernte um bis zu 45 Prozent verringern. Doch 2001 wurden erstmals Triticale-Felder befallen; mittlerweile kommt Mehltau in vielen Triticale-Anbaugebieten in Europa vor.

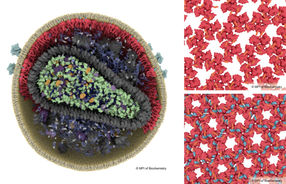

Die Forscher sammelten verschiedene Mehltauformen

Bildquelle: UZH

Vergleich der Mehltau-Genome zeigt: die neue Form ist ein Hybrid

Forschende der Universität Zürich haben nun untersucht, wie der Mehltau auf Triticale überspringen konnte. Sie haben dazu in ganz Europa Proben infizierter Getreidefelder gesammelt und die genomische Erbinformation verschiedener Mehltau-Formen untersucht. Das Erbgut (Genom) der Erreger, die Triticale, Roggen und Weizen befallen, wurde daraufhin bioinformatisch verglichen. Dabei zeigte sich, dass der neue Triticale-Pilz ein Hybrid der auf Weizen und Roggen spezialisierten Varianten ist: 12,5 Prozent des Genoms ist identisch mit DNS-Sequenzen aus der auf Roggen spezialisierten Form, während 87,5 Prozent von der auf Weizen spezialisierten stammen.

Evolution des Erregers spiegelt die Entstehung der Wirtspflanze

Ein Hybrid aus zwei Mehltau-Varianten, die auf zwei verschiedene Wirtspflanzen spezialisiert sind, kann also die Kreuzung aus beiden Wirtspflanzen infizieren. Die Studie zeigt damit, auf welche Art sich Mehltau co-evolutiv an neue Wirtspflanzen anpassen und deren Resistenz knacken kann. Weiter geht aus der Untersuchung hervor, dass dieser kürzlich erfolgte evolutive Vorgang nicht ein einmaliges Ereignis war. Bereits vor etwa 10'000 Jahren hat der Mehltau die Resistenz des damals relativ neuen Brotweizens auf dieselbe Art überwunden. «Für die Behandlung und die Prävention von Pflanzenkrankheiten sind diese Resultate von grosser Bedeutung. Je mehr man über die evolutiven Mechanismen des Mehltaus weiss, desto besser kann man die Resistenz neuer Kulturpflanzen gegen den Krankheitserreger bewahren», erklärt Thomas Wicker vom Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich.

Literatur:

Fabrizio Menardo, Coraline R Praz, Stefan Wyder, Roi Ben-David, Salim Bourras, Hiromi Matsumae, Kaitlin E McNally, Francis Parlange, Andrea Riba, Stefan Roffler, Luisa K Schaefer, Kentaro K Shimizu, Luca Valenti, Helen Zbinden, Thomas Wicker& Beat Keller. Hybridization of powdery mildew strains gives raise to pathogens on novel agricultural crop species. Nature Genetics, 11. Januar 2016. Doi: 10.1038/ng.3485.

Universitärer Forschungsschwerpunkt «Evolution in Aktion»

Dieses Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Universitären Forschungsschwerpunkts (UFSP) «Evolution in Aktion» durchgeführt. Der UFSP «Evolution in Aktion» untersucht mithilfe modernster genomischer und bioinformatischer Methoden evolutive Mechanismen. Forschende aus acht Instituten und drei Fakultäten der Universität Zürich sind an den Projekten des UFSP «Evolution in Aktion» beteiligt.

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Lebensmittel- und Getränke-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.